Le 8 mai à l’Opéra royal, le ténor Jonas Kaufmann explore le « Lied » après Schubert : des pièces de Mahler, Mendelssohn, Strauss, Schoenberg tentent de ressusciter la puissante naïveté de cette forme musicale. André Tubeuf, critique musical, nous propose de retracer l’histoire fulgurante de celle-ci, aussi éphémère que puissante.

Peut-être tout genre en art a-t-il son temps, temps pour éclore, temps pour s’épanouir, temps pour mourir. Ainsi Baudelaire réservait l’épopée à l’aurore de la vie des nations. Alors le sentiment d’appartenance est simple, franc, ingénu, non inhibé. Sans complexe il se laisse vibrer : avec l’airain, le cor. Du moment que le sentiment est juste, le trait peut rester fruste, les contrastes raides. Rien qui soit cherché en tout cas. Le Lied n’est pas loin de se présenter de même. Il est d’un corps national jeune encore, qui n’est encore qu’une langue commune peut-être. Dans cette Allemagne c’est la Muttersprache [langue maternelle] qui est Vaterland [patrie]. Alors le sentiment est naïf, l’environnement habité et aimé. Chacun connaît ses racines. L’expression est effusion. Pour moyens, le minimum ; une voix, un instrument pour l’accompagner, clavier si on est dedans, guitare si on est dehors ; ou même rien du tout.

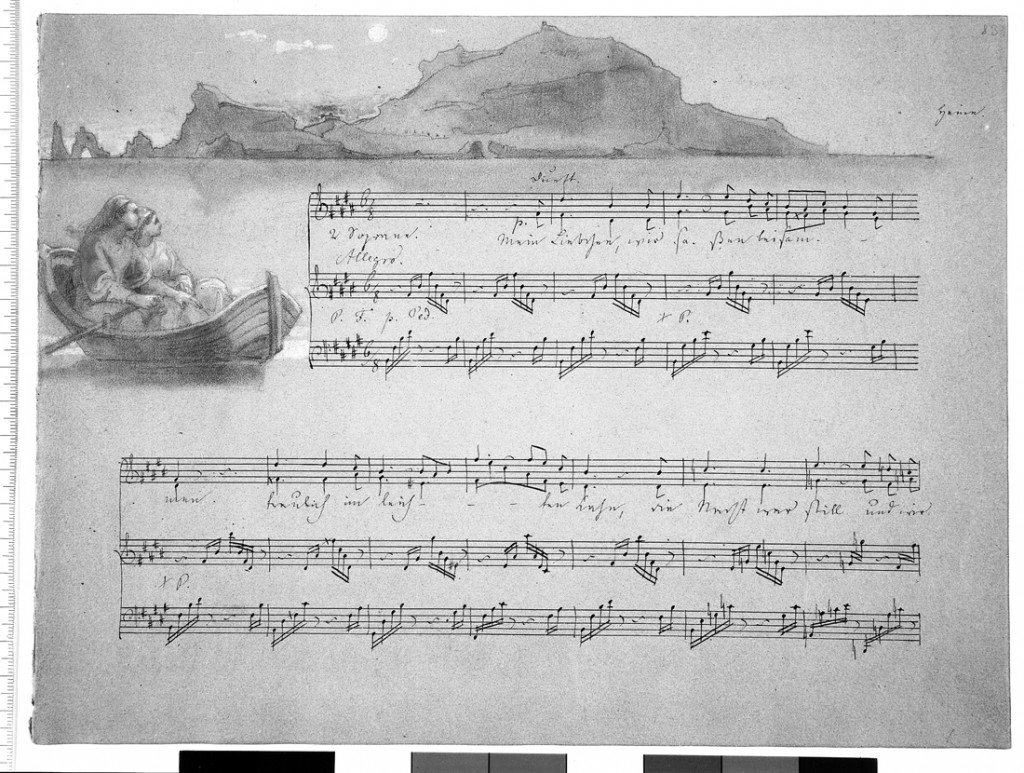

Quand le chant est congénital à une culture, les pleins poumons suffisent, et le grand air. Aussi le Lied ne pouvait-il naître qu’en cette Allemagne qui est aussi celle de Bach, où l’établi n’est jamais loin de la paroisse, la grange de l’orgue : et tout enfant chante. Le sentiment n’y connait pas la honte (toute française) de se montrer sincère et pieux. C’est comme si le fond le plus secret de l’âme était soluble dans le sentiment, et le sentiment dans le chant. Ce chant n’ambitionne pas les joliesses décoratives, l’emphase et le brio vocal supplémentaire qu’il faut à l’opéra. Il n’y songe même pas. Le Lied est le chant, pauvre de moyens mais plein d’âme, nu, habité, direct d’une langue/peuple qui n’aspire pas à l’opéra, comme fait le moindre pêcheur italien sur sa barque ; il préfère la forêt qui bruisse, et les mots du vent. De toute façon, la solitude. Pour entendre, il y a toujours un Bon Dieu.

Mozart était trop de Salzbourg, trop né dans la civilisation même, pour avoir cette pauvreté là. Mozart est impensable sans son public, qui était de cour, et à prétentions (sinon cultivé). C’est avec Schubert qu’a d’un seul coup fleuri le Lied, dans sa forme d’art (le jeu du piano y est subtil et l’harmonie, quoiqu’apparemment intuitive, élaborée), 600 en une douzaine d’années, dont 200 pures merveilles. En 1827, à sa mort, le Lied en un sens en avait fini. Le romantisme n’était plus l’élan du cœur du début, éperdu ; il était devenu mouvement littéraire, sinon attitude, école.

Déjà Schubert finissant avait mis en musique Heine poète : adieu premiers degrés, place aux intermittences de l’humeur, au demi-mot, à l’amertume innée. Dix ans plus tard, là où Schubert finissait, Schumann commence : et c’est comme s’il n’allait rien faire d’autre que mettre en musique Heine. De là aux épaississements de brume chez Brahms et à ses paysages tous devenus cimetières (ou l’inverse) il n’y a qu’un pas… Wolf (Hugo Wolf, 1860-1903, compositeur autrichien, ndlr) alors, brillantissime, aura ce sursaut, d’être naturellement littéraire, et de faire surgir le chant, passionné, génialement éloquent, des poèmes mêmes, Mörike, Goethe, Michel Ange pour sa fin, dans une marqueterie d’ajustement inimaginable. Et voilà l’intensité du sentiment transférée de la Nature habitée, sentie, vue à la Nature lue, et réfléchie par de tels poètes. Huit décennies, pas même le xixe siècle en entier, auront suffi pour que le Lied accomplisse ce parcours vertigineux. Le temps n’était plus, et jamais plus il ne sera, à la naïveté.

Déjà Schubert finissant avait mis en musique Heine poète : adieu premiers degrés, place aux intermittences de l’humeur, au demi-mot, à l’amertume innée. Dix ans plus tard, là où Schubert finissait, Schumann commence : et c’est comme s’il n’allait rien faire d’autre que mettre en musique Heine. De là aux épaississements de brume chez Brahms et à ses paysages tous devenus cimetières (ou l’inverse) il n’y a qu’un pas… Wolf (Hugo Wolf, 1860-1903, compositeur autrichien, ndlr) alors, brillantissime, aura ce sursaut, d’être naturellement littéraire, et de faire surgir le chant, passionné, génialement éloquent, des poèmes mêmes, Mörike, Goethe, Michel Ange pour sa fin, dans une marqueterie d’ajustement inimaginable. Et voilà l’intensité du sentiment transférée de la Nature habitée, sentie, vue à la Nature lue, et réfléchie par de tels poètes. Huit décennies, pas même le xixe siècle en entier, auront suffi pour que le Lied accomplisse ce parcours vertigineux. Le temps n’était plus, et jamais plus il ne sera, à la naïveté.

Pourtant Mahler… Il a eu sa naïveté en propre, pour lui seul, et paradoxale. Juif donc par essence (il le revendiquait lui-même comme confirmation de sa solitude d’artiste) jamais installé, hôte de passage, toléré ; promis, s’il n’y avait pas eu la musique pour le stabiliser d’abord, l’enraciner, enfin lui donner un état, à n’être qu’un compagnon errant, fahrender Geselle. Aux confins d’Autriche-Hongrie où il est né, des sonorités culturelles tchèques, moraves, slaves se métissent aux allemandes. Il n’a eu comme bréviaire pour alimenter ses rêveries d’enfant que l’Enfant au cor merveilleux, cueillette faite par Arnim et Brentano de tout ce qui a mûri, nourri, consolé la sensibilité du Knabe [Enfant] de langue allemande 1, bien avant que l’Allemagne ne se soit rêvée empire, ni même nation. Et voici Mahler le sans-terre, l’ininstallé, l’inimplanté, qui trouve son enracinement, son Vaterland, dans un recueil de Lieder auxquels il ne manque que la voix. Or le don mélodique chez lui était immédiat, aussi spontané et fécond que chez Schubert et ses premiers Lieder ne font que cela, chanter, avec la même spontanéité que chez Schubert, mais ces colorations d’exil aussi, d’impossible appartenance qui chez Schubert ne sont que génial, bouleversant pressentiment, qui se restreint à la vision du voyage.

Ses Lieder eines fahrenden Gesellen, ses mélodies tirées du Wunderhorn sont venues tôt dans la vie de Mahler. Comme on sait, devenu patron à l’Opéra de Vienne, et chef de l’orchestre le plus beau du monde, Mahler ne pensera plus qu’orchestre, créera pour orchestre, finissant par conjoindre les deux pôles incompatibles de son génie créateur, le mélodique, le symphonique, dans la merveille testamentaire du Chant de la Terre. Mais il avait orchestré ses Lieder de jeunesse, leur procurant par là même une audience tout autre et qui sera vite mondiale, – quand toutefois Mahler aura cessé d’être verboten, interdit.

Disons-le bien clair : Schubert et Brahms ont été orchestrés à l’occasion, par d’autres ; et Wolf s’est orchestré lui même. Mais toute la saveur propre au Lied, son esprit même (né du sol ; n’ayant pour exister besoin de presque rien que la voix) s’en trouve forcément aliénée. Mais ils accèdent au répertoire du grand concert. Les voilà anoblis, et rapportant. Strauss, on s’en doute, n’a pas manqué d’ainsi rhabiller ses plus beaux poèmes pour voix de soprano, – pour le luxe. On n’insistera jamais assez sur le fait qu’en revanche son œuvre testamentaire, les Vier letzte Lieder [Quatre derniers Chants] ne sont Lieder que de nom. Ils chantent, certes (et Dieu sait comme !) ; mais c’est organiquement, substantiellement, que voix et orchestre y symphonisent, s’y répondent (comme dans le Chant de la Terre, également testamentaire). Dernières splendeurs, dernières lueurs (1948) sur l’Occident entré dans son dernier couchant. Ce n’est pas les temps de la naïveté qui seront morts seulement, alors ; mais ceux du chant aussi (écoutez donc la rue, depuis…) ; peut-être ceux de la musique.

Jonas Kaufmann en 5 dates 10 juillet 1969 : naissance à Munich. 1993 : Premier Prix au concours Meistersinger de Nuremberg. 2008 : Premier album-récital, Romantic Arias avec l’orchestre philharmonique de Prague. 2010 : Album de Lieder de Schubert, Winterreise, avec le pianiste Helmut Deutsch. 8 mai 2014 : Concert de Lieder à l’opéra Royal de Versailles avec le Chamber Orchestra Vienna-Berlin.