Après la Messe en si mineur et la Passion selon saint Matthieu joués le dernier week-end de mars à la Chapelle royale, le pianiste Alexandre Tharaud interprétera une autre œuvre majeure de Bach, les Variations Goldberg, à l’Opéra royal le 2 juillet. Puisque Versailles aime tant Bach cette saison, notre critique musical se demande si le compositeur n’aurait pas gagné à connaître Louis XIV.

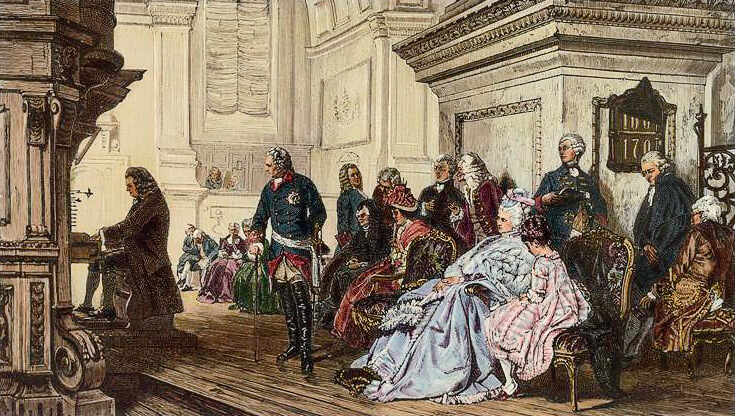

Frédéric le Grand écoutant Jean-Sébastien Bach jouant l’orgue, vers 1870, Anonyme. Berlin, BPK

Soli Deo Gloria, les initiales SDG apparaissent régulièrement en tête d’un travail de Jean Sébastien Bach, de quoi lire assez clairement que tout ce travail, serviteur zélé, tout naturellement il le plaçait sous le regard de son seul vrai maître, Dieu. Vrai maître, et une fois pour toutes, Dieu l’était, nonobstant les assez divers patrons que Bach s’est donnés ou a subis, en serviteur (pour ne pas dire : domestique) que sa condition sociale et sa naissance, mais de toute façon sa fonction, l’obligeaient à être. Il en était ainsi de tout musicien, s’il voulait produire, et vivre. Papa Mozart l’était chez l’Archevêque de Salzbourg, et le fiston sera le tout premier à ruer dans ces brancards-là et se revendiquer, sinon autonome (il faut avoir les moyens de cette ambition-là), du moins free-lance – et il n’y fera pas fortune. Trente ans Haydn obéit sans rechigner aux ordres du Prince Esterhazy qui, heureusement pour lui, était authentiquement passionné de musique : d’où tant de merveilles qu’un Haydn affranchi et tirant probablement le diable par la queue n’aurait jamais produites. Beethoven ne serait pas Beethoven s’il n’avait pas bousculé cette loi non écrite. Les Grands lui payent leur poids d’or les quatuors qu’ils lui commandaient ; ils l’entretenaient et parfois même l’avaient à demeure ; et mettaient à sa disposition leur carrosse : mais lui, rogue (sans quoi il n’eût pas été Beethoven), exigeait d’avoir le sien. Depuis que les compositeurs vivent en République, et y émargent, ils ne sont pas moins entretenus ; mais la soupe ne venant pas de la cassette des Grands, on peut cracher dedans.

Bach n’échappe pas à la règle. L’argent certes n’abondait pas chez les siens, toucher l’orgue donne de quoi vivre tout juste ; si on peut faire meilleure fortune en musique, ce sera auprès d’un mécène. L’Allemagne d’après la Guerre de Trente Ans était un patchwork de principautés encastrées entre quelques duchés ou même royaumes (comme la Saxe) plus consistants. Là, le moindre principicule, à l’imitation de Louis XIV, se voulait son petit Versailles, à la mesure de ses moyens. Vie de Cour en tout cas ; protocole ; divertissements où chasse et banquets vont de soi, à la rigueur assortis d’un peu de musique. Le premier employeur de Bach ne voulait de son maître de chapelle qu’une chose : qu’il pourvût au culte. Assez strict calviniste, une exception chez ces Grands, il veillait que ses valets assistent au sermon et vérifiait qu’ils n’y dormaient pas. Le suivant, à Köthen, aura des instruments de musique comme d’autres ont une meute, ou des serres, avec passion : Bach s’y éclata littéralement, trop heureux de puiser dans une si rare collection de quoi habiller de timbres ses Concertos dit Brandebourgeois. Si de là il partit pour Leipzig où il aurait en priorité à pourvoir au culte et composer des Cantates, ce n’est pas qu’on l’y payât davantage, au contraire ; et au lieu de la vraie considération que lui portaient ses patrons précédents il aurait affaire au pire des municipaux tatillons. Mais il pourrait envoyer ses garçons à l’Université, ce qui lui avait si fort manqué – seul regret d’une vie sans états d’âme. Ils deviendraient Docteurs, les pères font de ces sacrifices pour donner aux enfants ce qu’eux-mêmes n’ont pas eu. De sa part à lui, Bach s’arrangeait pour être content.

N’est-il pas vrai, quand même, qu’un tel homme, un tel créateur, méritait mieux ? Un appui, un encouragement, venus de plus haut ? Au plus grand musicien (et peut être bien génie créateur tout court) que ce siècle là (et quelques autres) ait porté, comment ne pas rêver le parrainage suprême ? Plus qu’un Archevêque comme Mozart, un Prince comme Haydn et que même le Roi d’Angleterre comme ce débrouillard de Haendel qui, né à quelques lieues et quelques semaines de Bach, a fait un autre bout de chemin ; et que la Reine d’Espagne comme Scarlatti. Mais le Roi Soleil ?

Lulli était juste assez courtisan, lui, professionnellement courtisan, pour devenir Lully. Bach reste Bach. À chacun selon son mérite, et la gloire qui lui est propre. À Louis XIV Lully. Et Bach soli Deo.

Soli Deo Gloria. Le fait est que Bach aurait pu garder sa devise, jouant seulement sur l’équivoque qui est naturelle à tant de mots. Gloire au Soleil Dieu. La traduction, la promotion aussi, auraient été un peu d’encens de plus aux narines d’un Soleil qui ne se voulait que Roi, mais n’eût pas détesté l’échelon supérieur. Imaginons cela, Bach à une vraie Cour, au niveau qui était le sien ! De pair à compagnon non plus comme avec le Roi (catholique) de Saxe à Dresde, occasion où a peut-être pris corps le projet totalisateur d’une Messe en si, mais en latin surtout, si éloignée du luthérianisme strict de ses Cantates. Ni à Potsdam où Frédéric II, bon flûtiste (et assez vain de l’être), commandait à Bach de lui construire sur le thème (bien banal) que lui suggérait sa médiocre imagination musicale le chef-d’œuvre de mystérieuse horlogerie que sera l’Offrande Musicale. Mais à Versailles !…

Inconvénient. Ce Roi-là ne se serait pas piqué de jouer de sa flûte pour épater Bach. Musicien, il l’était des jambes plus que du reste, et se piquait, sans contradiction concevable, d’être le plus beau danseur du royaume. On a beaucoup dit que Bach, s’il s’était fixé à Dresde où il y avait un opéra, aurait composé de l’opéra. Peut-être. Ce qui est certain c’est qu’à Versailles le souverain du lieu lui aurait commandé de la musique propre à exalter le talent qui lui était propre. Il y a assez d’allemandes et courantes, sarabandes et gigues dans tout ce que Bach a écrit pour le clavier, selon la découpe et les manières des danses élégantes de l’époque. Partitas, Suites Françaises et Anglaises ne sont faites que de ça. Bach eût donné à Louis XIV de quoi danser, et fourni aux plaisirs de Versailles. Mais tout ce que, constamment placé en esprit sous le regard du Maître, le Bach de Leipzig, celui qu’on a appelé Cantor, a fait expressément pour le service religieux, l’ordinaire, ces Cantates et dans la logique des Cantates, ces Passions, Bach ne les aurait pas faites. Car quand le Roi Soleil ne dansait pas ou ne chassait pas, eh bien il guerroyait. Et si musique il lui fallait, alors ce serait des Te Deum. Mais l’enthousiasme jubilatoire, plein de trompettes, qui éclate au Gloria de la Messe en si, dans le Jauchzet Gott, le célébrez Dieu de sa Cantate 51, l’aurait-il laissé fuser comme cela, pour faits de guerre ? Rien que Bach ait écrit ne sonne de ce clinquant là. Ses enthousiasmes (mot grec qui dit assez que ce dont quelqu’un est rempli, ce qui l’anime, c’est Dieu même), ne sont pas courtisans. Ne regrettons rien. Lulli était juste assez courtisan, lui, professionnellement courtisan, pour devenir Lully. Bach reste Bach. À chacun selon son mérite, et la gloire qui lui est propre. À Louis XIV Lully. Et Bach soli Deo.

Ils sont tous éternité désormais, et plus rien n’empêche que les rencontres qui, de leur vivant, n’auraient pu avoir lieu. Bach, qui fut pure immobilité (enracinement), Bach désormais voyage. Il s’exporte, en missionnaire de la Parole à lui confiée ; et ses missionnaires à l’image de lui sont zélés. John Eliot Gardiner a porté ses Cantates en 2000, pour le quart de millénaire de sa mort, jusqu’aux Hébrides, où lui-même eût été bien en peine d’accéder, mais seulement aux temples du culte qui était le sien. Versailles est un autre voyage. La grandeur ici est nonpareille, elle le sait, elle le montre. Une idée y est exaltée, idée devenue tant de pierre, et de marbre, et d’or dans le marbre. Le Dieu de Bach n’en demandait pas tant, Saint Thomas à Leipzig lui suffisait bien. Que la Messe en si et la Passion selon Saint Matthieu fassent le voyage de Versailles et s’acclimatent à la Chapelle Royale, cela nous demande, à nous qui y étions, comme un ajustement mental ; une sorte d’acte de foi à la fois esthétique et moral. Précisons lequel.

Versailles est non pareil, sa grandeur est elle et nulle autre. Et Bach aussi est nonpareil ; tellement plus grand et vaste et compréhensif et total qu’aucun autre musicien. À nous d’élever la pensée au-dessus et au-delà de tout ce qui les oppose, les rend antipathiques l’un à l’autre et les ferait s’exclure. Dépasser les différences, et la grandeur de ces différences. S’élever au point spirituel d’où toute grandeur qui est allée au bout de ce qui en elle est grand, vu de là, est pareil à cette autre grandeur qui, elle aussi, est allée au bout.